| Buchhandlung Heesen | Versandbuchhandlung für Evangelische Theologie |

Impressum | |

| Freudenstadt / Loßburg | Datenschutzhinweise | ||

| Tel. 07446 952 418 1 | Buchhandlung.Heesen@t-online.de | ||

| Da unsere Angebote manuell erstellt werden und während des Seitenaufrufes keine Verbindung zu einer Buchdatenbank aufgebaut wird prüfen wir die Verkaufspreise bei Rechnungsstellung auf Richtigkeit und berechnen den gesetzlich festgelegten Buchpreis. Falls sich dadurch eine Preiserhöhung ergibt werden wir Sie vor Versand informieren, Sie können dann diesem Preis zustimmen oder vom Kauf zurücktreten. Hinweise zum Datenschutz und Cookies | |||

|

Widerstand, Personen und Biographien: Elisabeth Schmitz / Julius von Jan / Friedrich Weißler |

||

| siehe auch: |

Verfolgung / Holocaust Dietrich Bonhoeffer / Alfred Delp / Julius von Jan / Kurt Müller / Elisabeth Schmitz / Paul Schneider / Sophie Scholl / Hans Scholl / Friedrich Weißler / Kirchenkampf 1932-1945 |

|

|

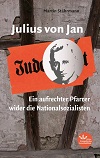

Martin Stährmann Julius von Jan Ein aufrechter Pfarrer wider die Nationalsozialisten Evangelischer Verlag Stuttgart, 2020, 192 Seiten, Softcover, 978-3-945369-99-9 17,95 EUR |

Der württembergische Pfarrer Julius von Jan

(1897 – 1964) war ein Kind seiner Zeit – konservativ und national

gesinnt. Es war nicht abzusehen, dass dieser stille und friedliebende Mann über sich hinauswachsen und den Nationalsozialisten die Stirn bieten würde. Er folgte, als es darauf ankam, seinem Gewissen und seinen christlichen Werten und nannte das Unrecht gegen die jüdische Bevölkerung laut beim Namen. Dafür zahlte er mit seiner Familie einen hohen Preis. Die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem hat Julius von Jan als einen „Gerechten unter den Völkern“ ausgezeichnet. Die Biografie über Julius von Jan ist ein Appell der Angst nicht nachzugeben, dem Hass etwas entgegenzusetzen, zu reden und zu handeln, wo es das Gewissen verlangt. |

|

Sibylle Biermann-Rau Elisabeth Schmitz Wie sich die Protestantin für Juden einsetzte, als ihre Kirche schwieg Kreuz Verlag, 2017, 144 Seiten, Gebunden, 12,5 x 21 cm 978-3-946905-04-2 16,99 EUR |

Die mutige Unbekannte und die

“Judendenkschrift” für die Bekennende Kirche Politische Klarsicht einer couragierten Frau Zum 40. Todestag von Elisabeth Schmitz (1893-1977) Die Geschichte der Berliner Studienrätin im »Dritten Reich« ist auch nach 1945 lange unsichtbar geblieben. Dabei war sie es, die hellsichtig ihre Bekennende Kirche auf die blinden Flecken gegenüber den jüdischen Geschwistern hinwies und zum Widerstand gegen die Judenverfolgung aufrütteln wollte. Nicht zuletzt durch ihre wichtige Denkschrift von 1935/36 »Zur Lage der deutschen Nichtarier«. Die württembergische Pfarrerin Sibylle Biermann-Rau war jahrelang im Gespräch mit Pfarrerin i.R. Dietgard Meyer, der ehemaligen Schülerin und späteren Freundin von Elisabeth Schmitz. Ein packendes Porträt dieser einzigartigen und mutigen Frau, das sich an einen breiten Leserkreis richtet. Sibylle Biermann-Rau, geb. 1955, war bis 2016 Gemeindepfarrerin in Württemberg und in Apolda/Thüringen. Derzeit ist sie Referentin des Dekans in Reutlingen und lebt in Tübingen. |

|

Christian Feldmann Menschen gegen den Hass Porträts engagierter Juden und Christen Topos Verlagsgemeinschaft, 2017, 215 Seiten, kartoniert, 978-3-8367-0036-8 18,00 EUR |

Topos Premium Sophie und Hans Scholl, Edith Stein und Dietrich Bonhoefffer, Alfred Delp, Martin Niemöller, Franz Jägerstätter, Janusz Korczak und viele andere ... Inmitten der dunkelsten Zeit der deutschen Geschichte wurden sie zu Zeugen der Menschlichkeit und eines bis in die letzte Konsequenz gelebten Glaubens. Ihnen ist es zu verdanken, dass die Humanität nicht völlig von Hass und Gewalt erstickt wurde. Christian Feldmanns einfühlsame Porträts halten die Erinnerung an diese Menschen wach. Inhaltsverzeichnis Zur Seite Widerstand |

|

Manfred Gailus Elisabeth Schmitz und ihre Denkschrift gegen die Judenverfolgung Konturen einer vergessenen Biografie Wichern, 2008, 234 Seiten, kartoniert, 978-3-88981-243-8 19,80 EUR |

Fast niemand kennt

bisher Elisabeth Schmitz. Dabei hätte sie unbedingt das Zeug dazu,

eine "protestantische Heilige" des 20. Jahrhunderts zu werden. Erst

1999 wurde enthüllt, dass sie es war, die 1933/36 mit ihrer

berühmten (anonymen) Denkschrift gegen die

Judenverfolgung ein aufrüttelndes

Manifest gegen nationalsozialistische Willkür, Verfolgung und Gewalt

verfasste. Und buchstäblich niemand sah die heraufziehenden

nationalsozialistischen Schreckensdinge so scharf und klar wie

Schmitz. Sie war promovierte Historikerin und Theologin. Bis 1943

war sie Studienrätin in Berlin. Von Adolf von Harnack und Friedrich

Meinecke entscheidend geprägt, debattierte Schmitz in den 1930er

Jahren auf gleicher Augenhöhe - kritisch und stets vorantreibend -

mit den großen Theologen und Kirchenmännern der Zeit wie Karl Barth,

Martin Niemöller, Walter Künneth, Helmut Gollwitzer. aus der Reihe wichern porträts |

|

Siegfried Hermle Christlicher Widerstand!? Evangelische Kirche und Nationalsozialismus Evangelisches Verlagshaus, 2019, 200 Seiten, Paperback, 12 x 19 cm 978-3-374-05933-1 24,00 EUR |

Christentum

und Zeitgeschichte, CuZ Band 4 Wie haben evangelische Christen in der Zeit des Nationalsozialismus ihre ablehnende Haltung gegen das Regime zum Ausdruck gebracht? Anhand konkreter Beispiele werden widerständige Handlungen von der partiellen Unzufriedenheit bis hin zur Verweigerung oder zur Beteiligung am Umsturzversuch dargestellt. Neben bekannten Personen wie Dietrich Bonhoeffer, Martin Niemöller oder Elisabeth Schmitz werden auch bisher für den christlichen Widerstand kaum beachtete Gruppen wie die religiösen Sozialisten, die christlichen Mitglieder des Nationalkomitees Freies Deutschland oder Kriegsdienstverweigerer ins Blickfeld gerückt. Das Handeln der wenigen Widerständigen wird in die politische Entwicklung und das Verhalten des Mehrheitsprotestantismus eingeordnet. Leseprobe |

|

Manfred Gailus Mir aber zerriss es das Herz Der stille Widerstand der Elisabeth Schmitz Vandenhoeck & Ruprecht, 2011, 320 Seiten, Gebunden, 978-3-525-55008-3 39,00 EUR |

Zu ihrer Beerdigung 1977 kamen sieben Gäste.

Elisabeth Schmitz, studierte Historikerin und Theologin, bis 1938

Studienrätin an einem Berliner Mädchengymnasium, kam zum Kriegsende

in ihre Heimatstadt Hanau zurück. Kaum jemand hier wusste, was diese

Frau unter der Nazidiktatur in Berlin an Widerstand geleistet hatte.

Sie selbst schwieg dazu. Erst als man 2004 in einem Kirchenkeller

eine Aktentasche mit persönlichen Dokumenten fand, wurde deutlich,

wie mutig sie in Wirklichkeit gewesen war. Sie hatte 1935 die anonyme Denkschrift verfasst, mit der die Kirche zum öffentlichen Einspruch gegen antijüdische Hetze, Boykott und Verfolgung aufgerufen wurde. Immer wieder redete sie den Kirchenoberen ins Gewissen, schrieb Briefe und forderte zum Handeln auf. Sie selbst handelte, engagierte sich für »nichtarische« Christen, unterstützte »Illegale« und versteckte über viele Jahre jüdische Mitbürger vor ihren Verfolgern. Diese Biografie erzählt das Leben der Elisabeth Schmitz, einer protestierenden Protestantin, die sich beharrlich und ohne Aufheben um ihre Person der Nazibarbarei widersetzte. Angela Merkel nannte Elisabeth Schmitz eine »Ausnahme von der Regel des Schweigens«. Die Geschichte ihres Lebens ist eine überfällige Entdeckung. Inhaltsverzeichnis / Leseprobe |

|

Manfred Gailus Friedrich Weißler Ein Jurist und bekennender Christ im Widerstand gegen Hitler Vandenhoeck & Ruprecht, 2017, 316 Seiten, Gebunden, 978-3-525-30109-8 30,00 EUR |

Am 19. Februar 1937 wurde Friedrich Weißler

leblos in seiner Zelle im KZ Sachsenhausen aufgefunden. Wie sich

herausstellte, war er von einem SS-Totschlägerkomplott zu Tode

geprügelt worden. Weißler war Sohn des renommierten jüdischen

Juristen Adolf Weißler und in der Zeit der Weimarer Republik selbst

ein hochbefähigter, aufstrebender Jurist, zuletzt

Landgerichtsdirektor in Magdeburg. Nach seiner Entlassung 1933

schloss er sich in Berlin der Bekennenden Kirche an. Im Jahr 1936

war er mitbeteiligt an einer nichtöffentlichen Denkschrift der

Kirchenopposition an Hitler und geriet in Verdacht, diese ohne

Befugnis an die Auslandspresse weitergereicht zu haben. Nach vier

Monaten Gestapohaft wurde Weißler in das Lager Sachsenhausen

eingeliefert, wo er zu Tode kam. Schon bald galt er als »erster

Märtyrer der Bekennenden Kirche«. Dieses Buch erzählt die

Familiengeschichte der Weißlers seit 1900 und bettet sie in

umfassender Weise in die politik- und kulturgeschichtlichen Kontexte

des 20. Jahrhunderts ein. Das Buch ist zugleich ein Aufruf, diesen

mutigen bekennenden Christen, der unter höchstem persönlichen Risiko

bereit war, Widerstand gegen die Hitler-Diktatur zu leisten, mehr zu

ehren, als dies bisher geschehen ist. Inhalt und Leseprobe |

|

Peter Haigis Sie halfen Juden Schwäbische Pfarrhäuser im Widerstand VEG / Verlag der Ev. Gesellschaft, 2007, 223 Seiten, Paperback, 978-3-920207-18-6 vergriffen, nicht mehr lieferbar |

Widerstand ist ein vielschichtiges Wort. Im strengen Sinn meint es das mutige Handeln von Männern und Frauen, das bewusst und zielstrebig darauf gerichtet war, den totalen Herrschaftsanspruch des Nationalsozialismus über das öffentliche und private Leben an irgendeiner Stelle zu begrenzen, zu stören oder gar zu brechen. Und so gab es die stillen Helfer im Freundes- und Nachbarkreis, die Juden versteckten und Menschen, die Fremdarbeiter halfen oder Unterkunft gaben.Bei dieser stillen Hilfe im privaten Alltagsbereich kann der Anteil der Frauen nicht hoch genug eingeschätzt werden. In diesem Buch geht der m Blick auf diejenigen Frauen, die mit vollem und im Grunde professionell zu nennendem Einsatz das klassische Rollenbild der evangelischen Pfarrfrau als ihre spezifische Berufung verstanden und ausfüllten.Die Porträts unbequemer Frauen in diesem Buch richten den Fokus vor allem auf die Ereignisse in Württemberg. Nicht dass sich hier besonders beeindruckende Aktionen von Widerstand erzählen ließen, nicht dass die Frauen und Männer, die verfolgten Juden geholfen haben, hier mutiger gewesen wären als anderswo der Grund liegt einfach darin, auf diese Weise die umfangreiche Thematik auf einen überschaubaren Zusammenhang eingrenzen und sich mehr auf das exemplarische Erzählen als auf einen umfassenden Bericht verlegen zu können. Diese Einengung ist insofern kein Schaden und Verlust, als der Widerstand gegen den NS-Staat und die Hilfe für bedrängte Juden stets von einem überregionalen Netzwerk getragen war, dessen Verbindungslinien wie manches Beispiel zeigt bis nach Berlin liefen. |